“骗我没门儿”——这个充满活力与决心的名字,正是河南财经政法大学经世书院10名青年学子组成的暑期实践团的鲜明注脚。作为经世书院“怡一社区赴河南省项城市宣传反诈知识、筑牢反诈意识”专项实践团队,他们带着“经世致用、守护民生”的初心,在暑假期间深入项城城乡、学校,用专业知识与热忱行动,为当地群众筑起一道坚实的反诈“防火墙”。从前期筹备到实地推进,团队成员提前查阅大量乡村反诈案例,结合法学、金融学等专业知识,精心设计宣传方案与物料,只为让反诈知识真正“沉”到基层,走进群众心里。

\

精准聚焦北街村:守护“一老一小”,把防骗知识种进乡村土壤

团队深知,农村地区的留守儿童与老人是诈骗分子的重点目标。这些群体要么对新型诈骗手段认知不足,要么防范意识薄弱,很容易成为骗子的“猎物”。而项城市郑郭镇北街村作为典型的乡村社区,青壮年多外出务工,留守老人与儿童占比高,这类群体的防护需求尤为突出。为此,他们专门将北街村作为乡村反诈的核心阵地,展开“靶向宣传”,让每一次讲解都精准对接群众需求。

针对村里的老人,队员们摒弃生硬的理论宣讲,转而用“拉家常”的方式拉近距离。“张大爷,您平时在家接到过说您中了大奖、要先交手续费的电话不?那都是骗钱的!”队员们围坐在老人身边,结合村里曾发生过的“冒充村干部收取‘危房改造费’”“低价推销假冒保健品治百病”等真实案例,手把手教老人辨别骗局。遇到视力不好的老人,队员们还会逐字念出手机短信里的可疑内容,教他们“遇事先找村委会核实”“不轻易点陌生链接”“不给陌生账户转钱”,甚至帮老人在手机上设置“陌生来电拦截”功能,用实际行动筑牢防护屏障。

面对村里的留守儿童,队员们化身“大哥哥大姐姐”,走进北街村小学与留守儿童之家。考虑到孩子的理解能力,他们提前制作了色彩鲜艳的反诈漫画手册,用“小猪佩奇遇骗局”“熊大熊二防诈骗”等趣味故事,拆解“冒充家长要学费”“游戏皮肤免费领”“扫码领文具”等常见骗局。在课堂上,队员们还组织情景模拟小游戏,让孩子分别扮演“骗子”与“受害者”,在互动中学会识别骗局套路。此外,他们还教孩子们编朗朗上口的反诈顺口溜:“陌生电话不乱接,可疑链接不去点,爸妈电话记心间,遇骗及时来求助”,让防骗知识在儿歌中扎根。

为了让反诈宣传“随处可见”,他们还在北街村的村委会公告栏、村口小卖部外墙、文化活动广场等显眼处,张贴了30余张精心设计的反诈海报。海报上“别让养老钱变‘养老险’”“守护孩子的零花钱”等接地气的标语,配上生动形象的防骗漫画,既吸引村民目光,又便于记忆。不少村民路过时都会驻足观看,互相讨论“这说的就是上次有人推销保健品的事儿”,让海报成了村民茶余饭后能随时学习的“反诈教材”。

校园联动:化身反诈大使,播撒青春防护种子

在共青团河南省项城市荣新路学校的实践活动中,团队迎来了意义非凡的时刻。启动仪式上,学校领导为10名团队成员颁发“校园反诈宣传大使”聘任书,这份信任不仅是对团队专业能力的认可,更赋予了他们向青少年普及反诈知识的重要责任。

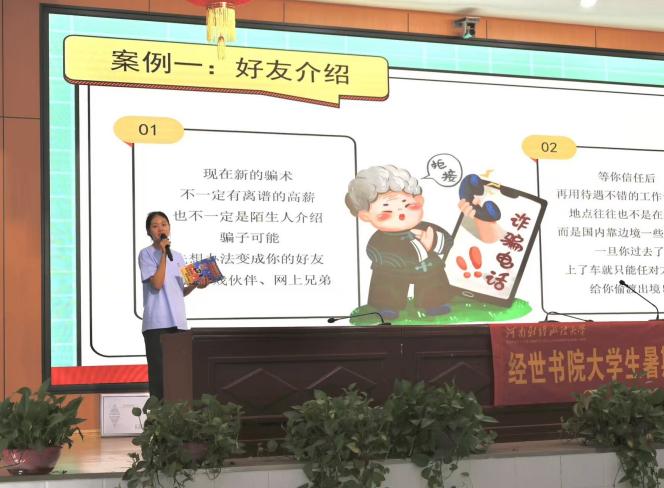

为了让反诈讲座更贴近学生生活,队员们提前调研了青少年常见的诈骗类型,收集了“游戏账号交易诈骗”“明星粉丝群集资诈骗”“冒充老师收取资料费”等典型案例。讲座中,他们用通俗易懂的语言剖析骗子的套路——“有人说能低价卖游戏皮肤,让你先转账再发货,转完钱就把你拉黑,这就是典型的诈骗”,还通过播放短视频展示真实案例的后果,让学生们直观感受到诈骗的危害。同时,他们还教学生们实用的应对方法:“遇到可疑情况,先找老师或家长确认,不要轻易透露个人信息,更不要转账。”

除了集中讲座,队员们还走进班级课堂,组织“反诈小剧场”“案例抢答赛”等互动活动。在“反诈小剧场”中,学生们扮演“骗子”“受害者”“民警”,演绎“陌生人冒充家长要学费”的场景,在角色扮演中学会识别骗局;“案例抢答赛”则以小组为单位,队员们提出问题“有人让你扫码领免费文具,能扫吗?”,学生们积极抢答,答对的小组还能获得笔记本、书签等小奖品。这些互动活动让原本严肃的反诈知识变得生动有趣,学生们参与热情高涨,纷纷表示“原来诈骗就在我们身边,以后一定会注意”。

此外,团队还向学校老师发放反诈手册,手册中不仅包含青少年常见诈骗类型与应对方法,还附有“家校联动防骗小贴士”,建议老师通过家长会、班级群等渠道,向家长普及反诈知识,形成“学校+家庭”的双重防护网。当活动接近尾声,孩子们举着“我是反诈小卫士”的手牌,与团队成员合影时,一张张稚嫩的脸上满是认真,团队成员们真切感受到:青春的声音,能让反诈知识更有感染力,也能让防骗意识在青少年心中早早发芽。

街头普法:用趣味互动,让反诈走进寻常生活

为扩大宣传覆盖面,让更多市民了解反诈知识,团队还走上项城市的街头巷尾,开展“接地气”的普法活动。他们提前与当地社区、商场沟通,在人流量大的商场门口、公园路边、社区广场摆起宣传摊位,用趣味互动打破市民对“普法宣传”的刻板印象,让反诈知识“听得进、记得住、用得上”。

活动现场,队员们一边向过往市民发放反诈宣传单,一边耐心讲解“杀猪盘”“保健品诈骗”“刷单返利诈骗”等常见骗局。遇到驻足咨询的市民,他们会结合具体案例详细解答:“阿姨,您有没有接到过说您儿子在外地出事,让您赶紧转钱的电话?这是典型的‘冒充亲友求助’诈骗,一定要先给儿子本人打电话确认,别着急转钱。”对于年轻人,他们则重点讲解“网络贷款诈骗”“虚假购物诈骗”等新型骗局,提醒“凡是让你先交‘保证金’‘手续费’的贷款,都是诈骗;网购时要在正规平台下单,别轻信微信、QQ里的‘低价商品’链接”.

为了了解市民的反诈认知盲区,团队还设计了包含10道基础防骗知识的问卷,通过填写问卷的方式,掌握市民对“陌生链接是否能点”“转账前是否需要核实”等问题的认知情况。针对问卷中错误率较高的问题,队员们会一对一进行答疑,比如“很多人觉得‘熟人推荐的投资项目’没问题,但其实熟人也可能被骗子利用,投资前一定要自己核实项目真实性”。

最受欢迎的当属“有奖问答”环节。团队准备了定制水杯、卡通小玩具、笔记本等实用小礼品,只要市民答对一道反诈题目,就能获得一份奖品。“阿姨,您记住,凡是让您先转钱的,多半是骗子!“小朋友,陌生人给的链接不能点哦!答对啦,这个小玩偶送给你。”一句句亲切的提醒,一个个实用的小奖品,让严肃的反诈知识变得轻松易懂。不少市民主动参与问答,甚至拉着家人一起学习,在领取奖品的同时,也把防骗意识牢牢记在了心里。

从项城市郑郭镇北街村的农家院落,到荣新路学校的课堂,再到项城市区的街头巷尾,“骗我没门儿”实践团用10份青春力量,历时15天,开展宣传活动20余场,覆盖群众超2000人次,发放宣传单、手册500余份,将反诈知识转化为触手可及的守护。实践期间,有村民特意找到队员们说:“你们讲的案例我记住了,昨天有人给我打电话说中了奖,我直接挂了!”还有学生给队员们发消息:“今天有人让我扫码领游戏币,我想起你们说的,没扫!”这些反馈,让团队成员们感受到了实践的意义。

实践的意义不仅在于“讲了多少”,更在于“让多少人记在了心里”。10名青年学子用脚步丈量乡村大地,用专业传递防骗知识,用热忱守护群众财产安全,让青春在服务基层中绽放光彩。未来,这支年轻的团队将继续带着这份责任,把实践中的经验整理成“乡村反诈宣传指南”,分享给更多高校实践团队;还计划通过线上直播、短视频等方式,持续普及反诈知识,让反诈的声音传得更远,让“没门儿”的信念,成为更多人生活中的“安全锁”!